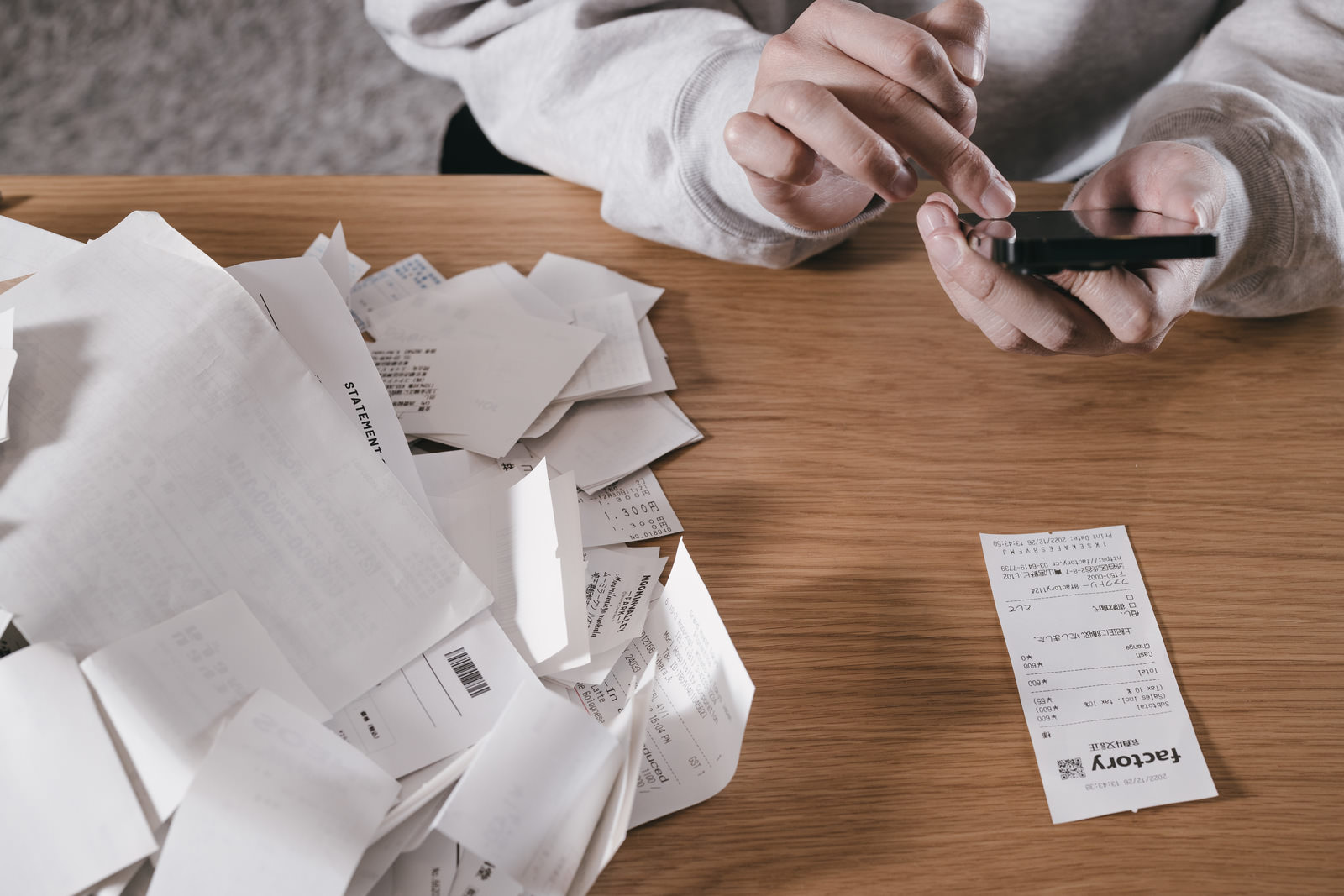

DXを進めよう!として、じゃあ具体的に何から始める?と言って真っ先に上がる

候補の1つがペーパーレス化です。

ペーパーレス化には実はいろいろなメリットがありますが、

最も重要なメリットは何か皆さんご存知でしょうか?

それは「紙が電子情報となっていつでも、どこからでも、好きな形で取り出せる!」と言う点です。

もちろん紙代やインク代が高いからペーパーレス化しよう!と言って始める事自体は、

何の問題もありませんが、せっかくペーパーレス化するならDXまで繋げて欲しい!と言うのが

私が今回、言いたい事です。

その理由はDXを進めるべく、デジタルを活用して、業務改革やビジネスモデルを変革しよう!

と考えても、デジタルと言う箱の中にデータが入っていないと何もできないからです。

ペーパーレス化を行い、客先や社内の情報をどんどん、電子化する事で、

紙を無くすだけではなく、その先のDXまで繋げていきましょう!

この記事では、最初にペーパーレス化の概要やメリット、デメリットを紹介し、

最後に、ペーパーレス化を実際に進めるための3ステップをお伝えします。

目次

- ペーパーレス化とは

- ペーパーレス化のメリット

- ペーパーレス化のデメリット

- ペーパーレス化の進め方

- まとめ

ペーパーレス化とは

まずペーパーレス化とは、紙の書類や資料を電子化して、保存・活用する事を指します。

ペーパーレス化により、紙を使用する事で受けていた物理的な制約(時間と場所)から

解放され、情報の保存、共有、検索、活用をスムーズに行うことができるようになります。

ちなみに、印刷済みの紙をスキャナーでPDF化しても、紙自体は無くす事ができますが、

「情報として活用できる状態」にはなりませんのでご注意ください。

たくさんのデータの中から、特定のPDFファイルをファイル名で検索することはできますが、

PDFファイルの中に記載された数値で検索することはできませんよね?

同じく、10個のPDFファイルにそれぞれ記載された数値を足し合わせる

と言った事もできません。

これは、PDFファイルが「情報として活用できる状態」では無いからです。

もちろん始めは、「PDF化により紙を減らす」ところから進めても問題ありませんが、

将来的には「情報として活用できる状態」を目指してペーパーレス化を行っていきましょう。

また社内の全ての紙をペーパーレス化できるとは限らない事も理解しておきましょう。

客先や仕入れ先の関係で一部、紙が残る事もありますが、

それら以外をペーパーレス化するだけでも充分な効果が得られます。

できるところからペーパーレス化を進めましょう!

ペーパーレス化のメリット、デメリット

ペーパーレス化によるメリット、デメリットは次の通りです。

まずは5つのメリットを紹介します。

- 文書検索、データ分析の効率化

- 紙代、印刷代のコスト削減

- 書類の紛失リスク減

- オフィス賃料の抑制

- 場所、時間に縛られない働き方

将来DXに繋げると言う点では、「1. 文書検索、データ分析の効率化」が最も重要です。

データとして蓄積されているため、前任者や離れた事務所の情報でも好きな形で取り出せ、

更に情報同士を繋げる事で、芋づる式に情報にアクセスする事も可能になります。

例:特定客先Aの過去の売上を調べる

→特定客先Aの売上の中で最も売れている製品を調べる

→特定客先Aに最も売れている製品について、同じ市場のB社とC社への売上を調べる

↑これらを都度、部下にまとめさせるのではなく、

気になった時にすぐに最新の情報を取り出せるようになります。

次の「2. 紙代、印刷代のコスト削減」は最もわかり易い効果です。

ペーパーレス化で新しいツールを入れる際の費用対効果を試算する上で、

最も計算しやすい項目ですので、他の目的でペーパーレス化する際もきちんと

計算しておきましょう。

3つめの「3. 書類の紛失リスク減」は、こっそりと隠れたメリットの一つです。

とにかくスタンプラリーが長い私の会社では、年に何度か回覧中の紙の書類が紛失する

事が実際にありました、、、紛失した場合は、同じ書類を再度印刷して、スタンプラリーを

始めからやり直すと言う、何とも虚しい作業をしていましたが、ペーパーレス化してからは

一切紛失することは無くなりました。これは大きな効果です!

尚、ペーパーレス化により、書類を紛失しなくなった理由は簡単で、ペーパーレス化で

導入したツール上で、「管理者しか削除できない設定」にしたからです。

「紙」の書類の場合、「絶対に紛失しないように気をつけよう」と声をかけたところで、

人間の手で回覧している以上、いずれ紛失する事は目に見えていますが、

ツールを使ってペーパーレス化してしまえば、「紛失しようが無い」と言う状況を

作り出す事も可能です。

4つ目のメリットは「4. オフィス賃料の抑制」であり、紙に侵食されたオフィスから、

紙をなくすことで、スペースが空き、同じ賃料でより多くの人を雇えるようになります。

これにより1人あたりにかけるオフィスの賃料が下げられます。

尚、更に人を雇う必要がない場合は、より面積の小さいオフィスへ引っ越すと

言う選択もあります。

最後の「5. 場所、時間に縛られない働き方」は、ペーパーレス化により、どこからでも

社内の情報にアクセスできるようになり、テレワークが可能になると言う事です。

これにより、人手不足の状況の中、テレワークを希望する人に対して、採用の間口を

広げられると言うメリットがあります。

ペーパーレス化のデメリット

続いて3つのデメリットを紹介します。

- 紙に比べて見にくい ・・・紙には負けるが、大型モニターがあれば良し!

- 操作に慣れる必要がある ・・・慣れるしかない!

- 導入コストがかかる ・・・クラウドサービスを使えば少額で利用可!

デメリット1つ目の「1. 紙に比べて見にくい」について、

「A4縦1枚の紙」とそれを「PDFファイルにして画面に写す」を直接比べた場合は、

間違いなく「A4縦1枚の紙」の方が見易いです。

なぜなら「A4縦1枚の紙」は必要な情報を全て視野の中に収められ、

且つ、自分が見やすい距離、角度を好きなように調整できるからです。

一方、ほとんどのPC画面はA4縦1枚のPDFファイルをスクロールせずに

表示することはできません。

上記の場合、残念ながら「A4縦1枚の紙」の方が見やすいと言う事実からは逃れられませんが、

だからと言ってペーパーレス化を諦める理由になるかと言われると、そうはなりません。

なぜなら、紙よりも、上で紹介した「ペーパーレス化のメリット」の方が大きいからです。

またペーパーレス化するからと言って、見やすさを犠牲にしても良いかと

問われると、それも間違いです。ペーパーレス化するのであれば、情報の配置や色使いを

工夫し見えやすくすれば良いのです。紙のサイズに合わせる必要もありません。

更に大きめのサブモニターを買い、1画面に表示できる情報を増やすことも非常に重要であり、

ペーパーレス化と大きめのサブモニターはセットで導入するのがマストと私は考えます。

続いて2つ目のデメリットである「2. 操作に慣れる必要がある」です。

これも避けられません!が、今のツールは非常に使い易くなっています。

DX推進担当者から丁寧に使い方を説明して、操作に慣れてもらいましょう。

どんなに素晴らしいツールを導入しても使わなければ意味がありませんので、

根気よく使い方を説明しましょう。

最後のデメリットは「3. 導入コストがかかる」です。こちらも導入するツールが

クラウドサービスであれば、導入コストは安く抑えられますので、自社専用で新しく

ツールを開発するよりもお勧めです。

ペーパーレス化の進め方

次はペーパーレス化の具体的な進め方をご紹介します。以下の順番で進めましょう。

- ペーパーレス化の目的を決める

- 目的に適した対策、ツールを選ぶ

- 実際にやってみる

- ペーパーレス化の目的

いきなりペーパーレス化を始める前に、まずは目的を明確にしましょう。

それぞれの目的に合わせて必要な対策が異なりますので、社内で十分に検討を行いましょう。

ペーパーレス化の目的の一例

Ⅰ. DX推進のための前準備として、データ蓄積をしたい

Ⅱ. テレワーク実現のため、書類をペーパーレス化したい

Ⅲ. 経費精算を、ペーパーレス化で業務効率化したい

Ⅳ. 会議で使用する紙、印刷コストを抑えたい

2.目的に適した対策、ツールを選ぶ

目的が決まったら、次はどの書類をペーパーレス化するか決めましょう。大事なのは

初めから高過ぎる目標にしない事です。社内の紙を完全に0にしよう!としていきなり始めると

ハードルが高過ぎて途中で断念してしまいます。書類の関係者が少なく、また社内の規程を

変えなくてもペーパーレス化できる、ハードルの低いものから始める事をオススメします。

その理由は、早めにペーパーレス化の効果を実感して欲しいからです。

ペーパーレス化に限らず、新しい事を始めようとすると必ず反発する人が出ます。

どんなに意義やメリットを伝えても、そもそも変化を嫌う人にとっては、

内容は関係ありません。少しでもいいので早めに効果を実感してもらい、

「ペーパーレス化で作業が楽になった、データが探しやすくなった!」と言う社内での

口コミを広め、とにかく味方を増やす事が重要です。

対象の書類が決まったら、対策の検討です。次に先ほどご紹介した目的の

一例に対策を追記したものが↓になります。

Ⅰ. DX推進のための前準備として、データ蓄積をしたい →共有サーバとワークフロー

Ⅱ. テレワーク実現のため、書類をペーパーレス化したい →共有サーバとワークフロー

Ⅲ. 経費精算を、ペーパーレス化で業務効率化したい →経費精算システムの導入

Ⅳ. 会議で使用する紙、印刷コストを抑えたい →軽量で大容量バッテリーのPCへ交換

Ⅰのデータ蓄積とⅡのテレワーク実現だけであれば、共有サーバを導入する事で、

データの保管・共有・検索ができ、最低限、目的を達成する事はできますが、その先の

データの「活用」はできません。よって始めから活用を見据えてデータが入力できる

ワークフローツールも併せて導入する事をお勧めします。

ワークフローツールとは紙の中でも回覧・承認が必要な「申請書」のペーパーレス化が

できるツールです。紙の申請書をPC内で再現し、そこにデータを入力して、完了ボタンを押す

だけで、後は人の代わりにシステムが自動で承認者に回覧をしてくれます。承認者もメールで

受取、内容を確認し、承認ボタンをクリックするだけです。全ての承認が終わったら、

関係者に通知が届き、データが自動保存されます。ワークフローツールを導入する事で、

手間がかかっていた申請書の「回覧」と「保管」作業から解放されます。

ワークフローツールもクラウドサービスで多くの製品が提供されており、

またそのほとんどがローコード、ノーコードで自由にカスタマイズする事が可能となっています。

続いてⅢの経費精算のペーパーレス化を行いたい場合は、紙が不要な経費精算システムの導入を

お勧めします。経費精算システムも1,2で紹介したワークフローツールと同様、多くの製品が

クラウドサービスで提供されているので、その中から自社の目的に適したものを選びましょう。

請求書をスマホで撮影して申請するだけで良くなり、印刷した紙に請求書をノリで貼り付ける

作業から解放されます。

最後にⅣの会議での紙、印刷コストを抑えたい場合は、アナログな方法にはなりますが、

軽量で大容量バッテリーのPCへとにかく交換しましょう。会議前に資料をメールで配信するか、

もしくは資料が保管されているフォルダの場所を連絡し、後は、会議時間になったら

PCを会議室に持ち込んで、自分のPC上で資料を見るだけです。もちろんですが、

紙よりもPCの方が圧倒的に多くの情報にアクセスする事ができます。

3,4時間使用し続けられるバッテリーがついている軽量PCであれば、充電ケーブルを

会議室に持ち込む必要もありません。この「コンセントから充電ケーブルを外して、

PCと一緒に持っていく」と言う一手間が無くなるだけでストレスがグッと減ります。

また小型のPCだと「紙と比べて見にくい」と言う人もいますが、印刷した紙は大抵、会議後

邪魔になります。後から見返すことがほぼ無く、見返そうと思っても探すのに手間取るからです。

(そもそも探し易いよう、整理して保管する事自体が大変な手間です)

更に時間が経った後に紙を見返そうとした場合、情報が古くなり、結局更新された

ファイルを再度印刷すると言うこともありますので、やはりPC上でそのまま情報を

閲覧する方がメリットは大きいと言えます。

3. 実際にやってみる

ペーパーレス化の目的とその対策が決まったら、次は実際にやってみましょう。

クラウドサービスを利用する場合は、たいてい無料体験やスモールスタートで安く

始める事ができますので、まずは少人数で実際に試してみましょう。

始める前の充分な調査、プランの検討も必要ですが、始めて使うツールの場合は、

業者に自分たちの要望を伝え、まずはツールに触れてみることが重要です。

実際にツールに触れることで、「こんな事もできるんだ!」や「これをやるには

オプションで別途費用がかかるのか」など良い点、悪い点を明確にする事ができます。

業者の選び方については、また別の記事で紹介しますが、利用コストだけでなく、

自社と近い業種の、自社と似た困り事を解決してきた、導入実績が豊富な業者を選びましょう。

ツールを導入するだけでは、ペーパーレス化は実現しません。導入時だけでなく、

導入後どう進めればペーパーレス化が実現できるのかアドバイスできる導入実績が

豊富な会社をお勧めします。

まとめ

以上がペーパーレス化の概要とメリット、そして進め方の3ステップになります。

一重にペーパーレス化と言っても「目的と実現したい事」によって、その手段は変わります。

始めに目的と実現したいことは社内で話し合う必要がありますが、何を調べて、どう動けばいいか

わからない場合は、興味があるツールを提供している業者に相談する事をおすすめします。

ただし、始めに相談した1社目の話だけで、進めることはやめ、必ず類似したツールを

提供している2,3社の話を聞いた上で決定しましょう。知識が少ない状態でのツール導入の

判断はとても危険です。

以上、ペーパーレス化について記載してきましたが、かく言う私が所属する会社も

ペーパーレス化真っ只中です。次の記事では、私の会社で実際に行なっている

ペーパーレス化の状況についてご報告致します。

本当に効果が出ているのか?や、つまづきポイントも記載しますので、

併せて読んで頂けたら、より一層、効果が出るペーパーレス化が実現できると思います!

お楽しみに!

以上

コメント